2012年06月28日

熊野エリア観光情報紙「くまくま7月号」を発行しました

熊野エリア観光推進実行委員会(事務局:東牟婁振興局 企画産業課内)では、地域のイベント情報を掲載した情報紙「くまくま」を毎月発行しています。

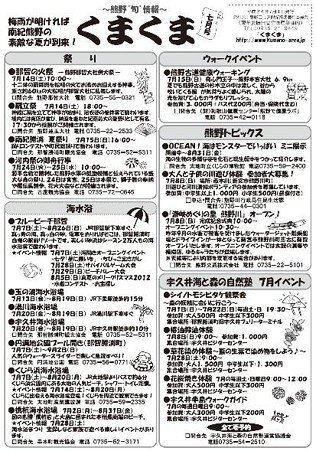

このたび、平成24年7月号が完成しましたのでお知らせします。

(画像をクリックするとPDFファイルが開きます)

7月といえば夏! 夏といえば海!

・・・ということで、イベントとしては海水浴場の海開きが多くなっています。

もちろん、海開きだけでなく、日本三大火祭りの一つとされる那智の火祭など、夏祭りの情報も満載です。

夏の紀南地方は、見所がいっぱいです

この夏は、ぜひ和歌山へ遊びに来てくださいね

【参考URL】

くまくまバックナンバー(熊野エリア観光Web): http://www.kumano-area.jp/kumakuma/

【文責:東牟婁振興局 企画産業課 村上 健】

このたび、平成24年7月号が完成しましたのでお知らせします。

(画像をクリックするとPDFファイルが開きます)

7月といえば夏! 夏といえば海!

・・・ということで、イベントとしては海水浴場の海開きが多くなっています。

もちろん、海開きだけでなく、日本三大火祭りの一つとされる那智の火祭など、夏祭りの情報も満載です。

夏の紀南地方は、見所がいっぱいです

この夏は、ぜひ和歌山へ遊びに来てくださいね

【参考URL】

くまくまバックナンバー(熊野エリア観光Web): http://www.kumano-area.jp/kumakuma/

【文責:東牟婁振興局 企画産業課 村上 健】

2012年06月28日

紀の国ふれあいバスで県消費生活センターと県立医大を訪問

皆さんは「紀の国ふれあいバス」をご存じでしょうか?

これは、県の政策やふるさと和歌山についてご理解を深めていただくために、大型バスで県民の皆さんを県施設や地域づくりの現場にお連れし、学んでいただく事業です。

さて、この紀の国ふれあいバスは、県庁広報課や各振興局で年に数回ほど実施しているのですが、今回は昨日6月27日に東牟婁振興局で実施した紀の国ふれあいバスをご紹介します。

紀の国ふれあいバスには、個人または少人数のグループで申し込んでいただく個人の部と、40名程度の団体で申し込んでいただく団体の部があるのですが、今回は新宮市内の健康づくり団体から申し込んでいただいた団体バスを運行しました。

事前に団体の代表者の方と打ち合わせしたところ、「暮らしの安心」をテーマに勉強したいとのことでしたので、今回は和歌山市にある和歌山県消費生活センターと和歌山県立医科大学を訪問させていただくことになりました。

当日は朝7時過ぎに新宮市を出発し、和歌山市に着いたのは11時前でした。

まずは、和歌山ビッグ愛8階にある和歌山県消費生活センターを訪問します。

消費生活センターでは、参加者に消費者啓発講座を受講していただきました。

講座の内容は、高齢者を狙った悪質商法について。

参加者には高齢の方が多かったので、皆さんとても熱心に聞き入っていました。

講師先生の説明は大変わかりやすく、和やかな雰囲気で講義を受けることができました。

和歌山県内でも、社債や未公開株の購入を高齢者に持ちかける利殖トラブルが増えているそうなので、皆さん気をつけてくださいね。

さて、和歌山市内で昼食をとった後は、和歌山県立医科大学へ向かいます。

県立医大では、2班に分かれて、ドクターヘリとドクターヘリ運航指令センターを見学させていただきました。

これが、屋上ヘリポートに駐機しているドクターヘリで、ユーロコプター社のEC135という機体です。

防災ヘリなどに比べて小さい機体なのですが、それでも実際に間近で見るとかなり大きくて迫力があります。

巡航速度は時速200kmとのことで、例えば和歌山市から新宮市までの直線距離100kmなら、たった30分で到着することができるそうです。

バスで3時間半かかる距離をたった30分ということに、参加者の方々は驚いていました。

ヘリポートには柵が無くて心配だったのですが、四隅に医大職員が警備に立ってくれたので、安心して見学することができました。

続いてこちらはドクターヘリ運行指令センターです。

和歌山県のドクターヘリは平成15年に運航を開始したのですが、これは全国で7番目に早かったそうです。

年間で400件もの出動要請があるということで、防災無線、消防無線、消防からの電話回線など、様々な通信回線を常に監視しています。

昨年9月に発生した紀伊半島大水害の際にも、紀南地方で活躍してくれたそうです。

このようなドクターヘリが整備されていると、東牟婁地方のように都市部から離れた地域に住んでいても安心して暮らせます。

もちろん、乗る機会は無いほうがいいのですが。

なお、紀の国ふれあいバスは、秋にも一般公募バス(個人の部)が実施されます。

事前に県民の友や和歌山県ホームページで募集しますので、機会があればぜひ申し込んでみてくださいね。

【参考URL】

和歌山県消費生活センター

http://www.wcac.jp/

和歌山県立医科大学ドクターヘリ

http://www.wakayama-med.ac.jp/med/eccm/intro/drheri/index.html

http://www.wakayama-med.ac.jp/topics/doctor_heri.html

【文責:東牟婁振興局 企画産業課 村上 健】

これは、県の政策やふるさと和歌山についてご理解を深めていただくために、大型バスで県民の皆さんを県施設や地域づくりの現場にお連れし、学んでいただく事業です。

さて、この紀の国ふれあいバスは、県庁広報課や各振興局で年に数回ほど実施しているのですが、今回は昨日6月27日に東牟婁振興局で実施した紀の国ふれあいバスをご紹介します。

紀の国ふれあいバスには、個人または少人数のグループで申し込んでいただく個人の部と、40名程度の団体で申し込んでいただく団体の部があるのですが、今回は新宮市内の健康づくり団体から申し込んでいただいた団体バスを運行しました。

事前に団体の代表者の方と打ち合わせしたところ、「暮らしの安心」をテーマに勉強したいとのことでしたので、今回は和歌山市にある和歌山県消費生活センターと和歌山県立医科大学を訪問させていただくことになりました。

当日は朝7時過ぎに新宮市を出発し、和歌山市に着いたのは11時前でした。

まずは、和歌山ビッグ愛8階にある和歌山県消費生活センターを訪問します。

消費生活センターでは、参加者に消費者啓発講座を受講していただきました。

講座の内容は、高齢者を狙った悪質商法について。

参加者には高齢の方が多かったので、皆さんとても熱心に聞き入っていました。

講師先生の説明は大変わかりやすく、和やかな雰囲気で講義を受けることができました。

和歌山県内でも、社債や未公開株の購入を高齢者に持ちかける利殖トラブルが増えているそうなので、皆さん気をつけてくださいね。

さて、和歌山市内で昼食をとった後は、和歌山県立医科大学へ向かいます。

県立医大では、2班に分かれて、ドクターヘリとドクターヘリ運航指令センターを見学させていただきました。

これが、屋上ヘリポートに駐機しているドクターヘリで、ユーロコプター社のEC135という機体です。

防災ヘリなどに比べて小さい機体なのですが、それでも実際に間近で見るとかなり大きくて迫力があります。

巡航速度は時速200kmとのことで、例えば和歌山市から新宮市までの直線距離100kmなら、たった30分で到着することができるそうです。

バスで3時間半かかる距離をたった30分ということに、参加者の方々は驚いていました。

ヘリポートには柵が無くて心配だったのですが、四隅に医大職員が警備に立ってくれたので、安心して見学することができました。

続いてこちらはドクターヘリ運行指令センターです。

和歌山県のドクターヘリは平成15年に運航を開始したのですが、これは全国で7番目に早かったそうです。

年間で400件もの出動要請があるということで、防災無線、消防無線、消防からの電話回線など、様々な通信回線を常に監視しています。

昨年9月に発生した紀伊半島大水害の際にも、紀南地方で活躍してくれたそうです。

このようなドクターヘリが整備されていると、東牟婁地方のように都市部から離れた地域に住んでいても安心して暮らせます。

もちろん、乗る機会は無いほうがいいのですが。

なお、紀の国ふれあいバスは、秋にも一般公募バス(個人の部)が実施されます。

事前に県民の友や和歌山県ホームページで募集しますので、機会があればぜひ申し込んでみてくださいね。

【参考URL】

和歌山県消費生活センター

http://www.wcac.jp/

和歌山県立医科大学ドクターヘリ

http://www.wakayama-med.ac.jp/med/eccm/intro/drheri/index.html

http://www.wakayama-med.ac.jp/topics/doctor_heri.html

【文責:東牟婁振興局 企画産業課 村上 健】

2012年06月28日

「ヒラメ稚魚」の放流を行いました!(有田地域の小学生)

有田振興局企画産業課です。

今年も有田地方でヒラメ稚魚の放流がありましたので、ご紹介します。

有田地方には地元の若い漁師さん達で作る「有田地区漁業青年協議会」という会があり、漁業後継者の育成や魚食普及活動などに取り組んでいます。

その活動の一環として、毎年この時期に、地元の小学生児童を対象とした「ヒラメ稚魚の放流体験」が行われています。

今年も有田市の田鶴小学校(5年生)、初島小学校(5年生)と、湯浅町の田栖川小学校(5年生)、田村小学校(全校生徒)で放流体験が行われました。

(写真上が田栖川小学校、下が田村小学校の様子です)

今回放流されたヒラメは、串本町にある和歌山県南部栽培漁業センターから今年の4月12日に受け取り、

協議会のメンバーで約2ヶ月間交代で餌やりを行い、約12㎝程度まで育てられたものです。

放流するヒラメを漁師さんからバケツにいれてもらった子どもたちは大興奮!

小さなヒラメに触ってみたり、みんなとても楽しそうでした。

放流されたヒラメたちも、早く元気に大きくなってもらいたいですね。

(文責:有田振興局企画産業課 古糸昭洋)

今年も有田地方でヒラメ稚魚の放流がありましたので、ご紹介します。

有田地方には地元の若い漁師さん達で作る「有田地区漁業青年協議会」という会があり、漁業後継者の育成や魚食普及活動などに取り組んでいます。

その活動の一環として、毎年この時期に、地元の小学生児童を対象とした「ヒラメ稚魚の放流体験」が行われています。

今年も有田市の田鶴小学校(5年生)、初島小学校(5年生)と、湯浅町の田栖川小学校(5年生)、田村小学校(全校生徒)で放流体験が行われました。

(写真上が田栖川小学校、下が田村小学校の様子です)

今回放流されたヒラメは、串本町にある和歌山県南部栽培漁業センターから今年の4月12日に受け取り、

協議会のメンバーで約2ヶ月間交代で餌やりを行い、約12㎝程度まで育てられたものです。

放流するヒラメを漁師さんからバケツにいれてもらった子どもたちは大興奮!

小さなヒラメに触ってみたり、みんなとても楽しそうでした。

放流されたヒラメたちも、早く元気に大きくなってもらいたいですね。

(文責:有田振興局企画産業課 古糸昭洋)