2011年08月01日

新米課長日記(2011/8/1)

めざせ 頂点!

昼休み、夏の甲子園出場が決まった智弁和歌山高校の壮行式を県庁舎前広場で見学。

日焼け具合は、新米課長も負けていませんが、心身の鍛え方は、足元にも及びません。

大男揃いのメンバーと思いきや、案外小柄な選手もいて、親近感を感じました。

炎天下という環境を考慮し、主催者や来賓の挨拶もシンプル。

中でも、新島県議会議長の挨拶は、いつもながらきわめて簡潔、明瞭で歯切れが良かったです。

強豪ひしめく甲子園出場校を相手に勝ち抜くのは容易なことではないでしょうが、目標の「ベスト4」以上、欲を言えば優勝旗を獲得して戻ってきて欲しいなぁ。

昼休み、夏の甲子園出場が決まった智弁和歌山高校の壮行式を県庁舎前広場で見学。

日焼け具合は、新米課長も負けていませんが、心身の鍛え方は、足元にも及びません。

大男揃いのメンバーと思いきや、案外小柄な選手もいて、親近感を感じました。

炎天下という環境を考慮し、主催者や来賓の挨拶もシンプル。

中でも、新島県議会議長の挨拶は、いつもながらきわめて簡潔、明瞭で歯切れが良かったです。

強豪ひしめく甲子園出場校を相手に勝ち抜くのは容易なことではないでしょうが、目標の「ベスト4」以上、欲を言えば優勝旗を獲得して戻ってきて欲しいなぁ。

2011年08月01日

かいなん夢風鈴まつり 出発!!

海草広報です

カレンダーも8月に変わり、いよいよ夏本番

海南市では、今日から「かいなん夢風鈴まつり」が始まりました。

かいなん夢風鈴まつりとは、海南市の地場産業である『漆器』と観光資源である『神社』をコラボさせたイベント。

漆塗りの風鈴が展示された神社を、スタンプラリーで巡ります。

また、期間中は、海南市街の飲食店で特別メニューが食べられるんです

今日はまつりの初日ということで、スタンプラリー開催地12ヶ所で出発式があり、その内の1つ海南市物産観光センターにお邪魔しました。

実行委員長の挨拶のあと、先着20名様に「かいなん夢風鈴」のプレゼント

風鈴は、センター内にも綺麗にディスプレイされています。

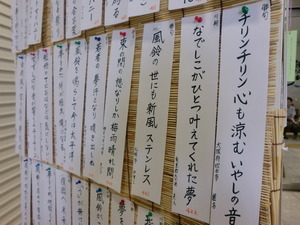

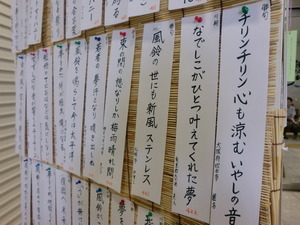

夢川柳もズラリと並びます。

このスタンプラリーは15日まで開催されています(詳細は下記URLまで)。

みなさんも、風鈴の爽やかな音で涼を感じてみませんか?

※かいなん夢風鈴まつりブログ http://kainanyumefuurin.ikora.tv/e616516.html

※連日暑いですので、スタンプラリーを回られる際には、体調にお気を付けください。また、交通安全にも十分ご注意くださいね

カレンダーも8月に変わり、いよいよ夏本番

海南市では、今日から「かいなん夢風鈴まつり」が始まりました。

かいなん夢風鈴まつりとは、海南市の地場産業である『漆器』と観光資源である『神社』をコラボさせたイベント。

漆塗りの風鈴が展示された神社を、スタンプラリーで巡ります。

また、期間中は、海南市街の飲食店で特別メニューが食べられるんです

今日はまつりの初日ということで、スタンプラリー開催地12ヶ所で出発式があり、その内の1つ海南市物産観光センターにお邪魔しました。

実行委員長の挨拶のあと、先着20名様に「かいなん夢風鈴」のプレゼント

風鈴は、センター内にも綺麗にディスプレイされています。

夢川柳もズラリと並びます。

このスタンプラリーは15日まで開催されています(詳細は下記URLまで)。

みなさんも、風鈴の爽やかな音で涼を感じてみませんか?

※かいなん夢風鈴まつりブログ http://kainanyumefuurin.ikora.tv/e616516.html

※連日暑いですので、スタンプラリーを回られる際には、体調にお気を付けください。また、交通安全にも十分ご注意くださいね

2011年08月01日

那智勝浦町高津気Part2

くまくま1です。

先日、7/28ブログでお知らせしました

「竹に灯りをともす夕涼み会」(7/30開催)に行ってきました。

当日は、打ち水程度の雨が暑さを和らげてくれた感じでした。夕方6時前に到着しました。

少し時間がありましたので周囲を歩きましたが、落ち着いた田園風景・・・

和歌山だったらどこにでもある風景かもしれませんが、一つとして同じものはない。

当たり前が当たり前でない・・・地域・集落の財産ですよね。

川やお寺・神社周辺には既に竹行燈がセットされている。

この準備には結構時間と地域の皆さんの汗が流されているのを感じました。

多くの人がこの地を訪れてほしいなぁ。

日も暮れてきて、川床前の葦の葉の生い茂る中に立てられたロウソクが雰囲気を盛り上げ、 川の行燈も夜の川辺に浮かび上がってきました。観客の方々も徐々に増えてきて幻想的な

雰囲気が漂っていました。

写真の腕前は超素人なので伝えられないのが残念。是非機会があれば現地にお越し下さい。

竹行燈は、これからも色んな形で実施されるように主催者である「高津気竹灯りの会」の方々は言っておられましたので・・・・

ちなみにこの日の竹行燈は400個は並べられていたそうです。

すごい!の一言です。

主催者の皆様方ほんとにご苦労様でした。

まだまだ目が離せない、そんな気持ちになるぐらいパワフルな方々・地域です。

団体ホームページ

那智勝浦 「高津気竹灯りの会」

http://takeakari.web.fc2.com/index.html

先日、7/28ブログでお知らせしました

「竹に灯りをともす夕涼み会」(7/30開催)に行ってきました。

当日は、打ち水程度の雨が暑さを和らげてくれた感じでした。夕方6時前に到着しました。

少し時間がありましたので周囲を歩きましたが、落ち着いた田園風景・・・

和歌山だったらどこにでもある風景かもしれませんが、一つとして同じものはない。

当たり前が当たり前でない・・・地域・集落の財産ですよね。

川やお寺・神社周辺には既に竹行燈がセットされている。

この準備には結構時間と地域の皆さんの汗が流されているのを感じました。

多くの人がこの地を訪れてほしいなぁ。

無事、雨もやみ川床では催しがスタートしました。

新宮・東牟婁地域にも色んな文化活動等をされている方が

おられます。今日は、ハワイアンとハーモニカ演奏が行われました。いずれも会場のオープンな雰囲気にマッチングし、参加された地域の方々や周辺からこられた方ものんびり過ごされている感じでした。

新宮・東牟婁地域にも色んな文化活動等をされている方が

おられます。今日は、ハワイアンとハーモニカ演奏が行われました。いずれも会場のオープンな雰囲気にマッチングし、参加された地域の方々や周辺からこられた方ものんびり過ごされている感じでした。

日も暮れてきて、川床前の葦の葉の生い茂る中に立てられたロウソクが雰囲気を盛り上げ、 川の行燈も夜の川辺に浮かび上がってきました。観客の方々も徐々に増えてきて幻想的な

雰囲気が漂っていました。

写真の腕前は超素人なので伝えられないのが残念。是非機会があれば現地にお越し下さい。

竹行燈は、これからも色んな形で実施されるように主催者である「高津気竹灯りの会」の方々は言っておられましたので・・・・

ちなみにこの日の竹行燈は400個は並べられていたそうです。

すごい!の一言です。

主催者の皆様方ほんとにご苦労様でした。

まだまだ目が離せない、そんな気持ちになるぐらいパワフルな方々・地域です。

団体ホームページ

那智勝浦 「高津気竹灯りの会」

http://takeakari.web.fc2.com/index.html

2011年08月01日

「着衣泳」についてのNHK取材

平成23年7月27日(水) 消防学校のプールにて

全国的に水難事故が多発する時季を迎えていますが、水難事故による犠牲者を低減させる「着衣泳」という手法を、皆さんはご存知でしょうか。

警察庁のデーター(H22)によると、水難事故で犠牲(死亡)となる割合の約32%が「魚とり、釣り」の際、続いて「通行中」が約15%、そして「遊泳中」が13%となっています。

つまり、水難事故に遭遇する方の多くは着衣状態であることが分かります。

したがって、「着衣泳」という技術を知っておくと、いざという時に大変役立ちます。

では、「着衣泳」とは何なのか・・・。

そのまま読むと、着衣状態(服を着たままの状態)で泳ぐというイメージになりますが、そうではなく着衣状態で水の中に落ちた際、ちょっとした知識とコツを駆使することで、呼吸を確保して水面に浮き続けるという 技術なのです。

技術なのです。

水面に浮き続けることができれば、消防等による救助に期待することができます。

この技術は、「溺者自身が自分の身を守る知識と技術を備えている」ということがポイントとなります。

全国的に広がりを見せているこの「着衣泳」、学校教官がNHKの要望により、実施方法の説明と実演を行いましたのでご覧ください。

放送日:平成23年8月1日 18時10分頃 「わかやま発見伝」にて 7~8分程度

※番組の都合により中止の場合もあるとのことです。

全国的に水難事故が多発する時季を迎えていますが、水難事故による犠牲者を低減させる「着衣泳」という手法を、皆さんはご存知でしょうか。

警察庁のデーター(H22)によると、水難事故で犠牲(死亡)となる割合の約32%が「魚とり、釣り」の際、続いて「通行中」が約15%、そして「遊泳中」が13%となっています。

つまり、水難事故に遭遇する方の多くは着衣状態であることが分かります。

したがって、「着衣泳」という技術を知っておくと、いざという時に大変役立ちます。

では、「着衣泳」とは何なのか・・・。

そのまま読むと、着衣状態(服を着たままの状態)で泳ぐというイメージになりますが、そうではなく着衣状態で水の中に落ちた際、ちょっとした知識とコツを駆使することで、呼吸を確保して水面に浮き続けるという

技術なのです。

技術なのです。水面に浮き続けることができれば、消防等による救助に期待することができます。

この技術は、「溺者自身が自分の身を守る知識と技術を備えている」ということがポイントとなります。

全国的に広がりを見せているこの「着衣泳」、学校教官がNHKの要望により、実施方法の説明と実演を行いましたのでご覧ください。

放送日:平成23年8月1日 18時10分頃 「わかやま発見伝」にて 7~8分程度

※番組の都合により中止の場合もあるとのことです。