2013年08月25日

東京の紀州散策(14)井沢弥惣兵衛が開いた「見沼通船堀」

東京の紀州散策の14回目は、前回に引き続き、江戸時代の治水家で、「紀州流」土木技術の祖といわれる井沢弥惣兵衛ゆかりの地を訪ねます。ご紹介するのは、井沢弥惣兵衛が開いた国指定史跡「見沼通船堀(みぬまつうせんぼり)」です。場所は、さいたま市緑区のJR武蔵野線・東浦和駅のすぐ東側にあります。

井沢弥惣兵衛については、前回の「東京の紀州散策(13)井沢弥惣兵衛の墓(千代田区・心法寺)」で簡単にご紹介していますのでごらんください。

さて、「見沼通船堀」は、井沢弥惣兵衛が享保16年(1731年)に開削した日本でも日本最古の部類に入る閘門式運河です。享保13年(1728年)、井沢弥惣兵衛は、武蔵国(現在の埼玉県・東京都)にあった見沼の干拓とその周辺の農業用水の確保のため、「見沼代用水」を開削しました。もともと見沼代用水は、水田等の灌漑目的だったのですが、年貢米などを江戸に運ぶ水路としても利用できると考えたのは当然のことでしょう。しかし、見沼代用水は、江戸まではつながっていなかったため、つながっている芝川との接続するために開削されたのが見沼通船堀です。

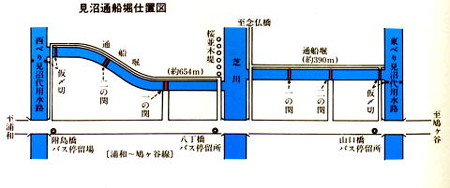

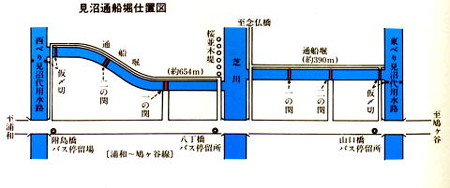

(地図は、見沼代用水土地改良区ホームページより転載)

見沼通船堀がある場所は、東西二手に分かれている見沼代用水と、その中央を流れる芝川の間は数百メートル程度しか離れてなく、水路を作るには最適な場所でした。しかし、代用水は芝川より約3メートルほど高い位置を流れているために、水位差のある場所で船を通すために、閘門式の運河がつくられたのです。閘門式運河といえば、パナマ運河で採用されている方式ですね。

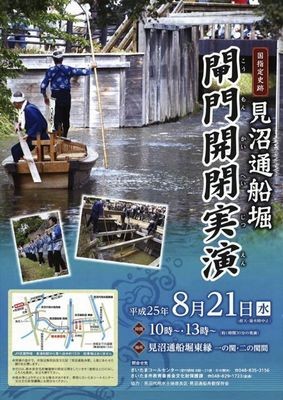

見沼通船堀は、江戸時代後期から明治時代にかけては、水運の要衝として重要な役割を果たしていましたが、昭和初期以降からは、運河としては使用されていませんでした。しかし、日本に残る閘門式運河としては最古の部類にはいる遺稿であったため、昭和57年(1982年)、国の史跡に指定されました。さらに平成6年(1994年)から平成9年(1997年)にかけて、関(閘門)の復元工事が行われ、毎年8月には、復元された閘門を利用して、さいたま市教育委員会の主催で「見沼通船堀閘門開閉実演」が行われています。

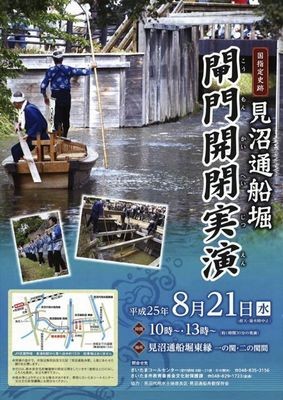

今年の「見沼通船堀閘門開閉実演」は8月21日でしたので、私もその様子を見てきました。下はそのチラシです。

実演が行われたのは、芝川から東側の見沼通船堀東縁(ひがしべり)です。当日は、蒸し暑い天気にもかかわらず、数百人の人々が集まり、熱心に説明を聞いていました。

運河には2か所の関が設けられていて、この関の開閉により船が水位差を超えていきます。こちらが下流側の「一の関」です。

こちらが上流側の「二の関」。構造は一の関と同じです。

下流の芝川から入ってきた船はまず「一の関」を超えて船だまりに入ります。そして「一の関」に「角落板(かくおとしいた)」と呼ばれる幅18センチ、厚さ6センチ、長さ3.3メートルの板を積み重ねて、徐々に水位を上げていきます。この作業はすべて手作業で行われます。

角落板を10枚程度重ねると、「二の関」を超えられる水位まで上昇しますので、船は先へと進みます。そして今度は「二の関」をせき止めて、水位の上昇を待って、見沼通船堀へと進んでいくのです。この日は水量の関係で水位の上昇は1メートル程度でしたが、蓄えられた水の上を、船がすいすいと進んでいました。

このようにして、関を2つ乗り越えて、上流の見沼代用水へと船は進んでいきます。下る際にはこれと反対の手順で、蓄えた水を放流しながら船が下っていくのです。実演の最後には、角落板を1枚づつ外して水位を下げる様子を見せてくれました。

見沼通船堀は、現在は運河としての役目を終えていますが、通船堀に沿って遊歩道が整備されていて、両側には桜の木が植えられています。桜の時期はきっときれいでしょうね。

また、すぐ近くには、江戸時代に行き交う船の差配を行っていた「鈴木家住宅」も残されています。

井沢弥惣兵衛の開いた「見沼通船堀」、いかがでしたか。現地に赴いてみて、弥惣兵衛の残したものを目の当たりにすると、その偉大さをひしひしと感じます。これまで2回のレポートでは、最大の功績である「見沼代用水」そのものについてはまだ触れていませんので、改めてレポートしたいと思います。

(文責:東京事務所 林 清仁)

井沢弥惣兵衛については、前回の「東京の紀州散策(13)井沢弥惣兵衛の墓(千代田区・心法寺)」で簡単にご紹介していますのでごらんください。

さて、「見沼通船堀」は、井沢弥惣兵衛が享保16年(1731年)に開削した日本でも日本最古の部類に入る閘門式運河です。享保13年(1728年)、井沢弥惣兵衛は、武蔵国(現在の埼玉県・東京都)にあった見沼の干拓とその周辺の農業用水の確保のため、「見沼代用水」を開削しました。もともと見沼代用水は、水田等の灌漑目的だったのですが、年貢米などを江戸に運ぶ水路としても利用できると考えたのは当然のことでしょう。しかし、見沼代用水は、江戸まではつながっていなかったため、つながっている芝川との接続するために開削されたのが見沼通船堀です。

(地図は、見沼代用水土地改良区ホームページより転載)

見沼通船堀がある場所は、東西二手に分かれている見沼代用水と、その中央を流れる芝川の間は数百メートル程度しか離れてなく、水路を作るには最適な場所でした。しかし、代用水は芝川より約3メートルほど高い位置を流れているために、水位差のある場所で船を通すために、閘門式の運河がつくられたのです。閘門式運河といえば、パナマ運河で採用されている方式ですね。

見沼通船堀は、江戸時代後期から明治時代にかけては、水運の要衝として重要な役割を果たしていましたが、昭和初期以降からは、運河としては使用されていませんでした。しかし、日本に残る閘門式運河としては最古の部類にはいる遺稿であったため、昭和57年(1982年)、国の史跡に指定されました。さらに平成6年(1994年)から平成9年(1997年)にかけて、関(閘門)の復元工事が行われ、毎年8月には、復元された閘門を利用して、さいたま市教育委員会の主催で「見沼通船堀閘門開閉実演」が行われています。

今年の「見沼通船堀閘門開閉実演」は8月21日でしたので、私もその様子を見てきました。下はそのチラシです。

実演が行われたのは、芝川から東側の見沼通船堀東縁(ひがしべり)です。当日は、蒸し暑い天気にもかかわらず、数百人の人々が集まり、熱心に説明を聞いていました。

運河には2か所の関が設けられていて、この関の開閉により船が水位差を超えていきます。こちらが下流側の「一の関」です。

こちらが上流側の「二の関」。構造は一の関と同じです。

下流の芝川から入ってきた船はまず「一の関」を超えて船だまりに入ります。そして「一の関」に「角落板(かくおとしいた)」と呼ばれる幅18センチ、厚さ6センチ、長さ3.3メートルの板を積み重ねて、徐々に水位を上げていきます。この作業はすべて手作業で行われます。

角落板を10枚程度重ねると、「二の関」を超えられる水位まで上昇しますので、船は先へと進みます。そして今度は「二の関」をせき止めて、水位の上昇を待って、見沼通船堀へと進んでいくのです。この日は水量の関係で水位の上昇は1メートル程度でしたが、蓄えられた水の上を、船がすいすいと進んでいました。

このようにして、関を2つ乗り越えて、上流の見沼代用水へと船は進んでいきます。下る際にはこれと反対の手順で、蓄えた水を放流しながら船が下っていくのです。実演の最後には、角落板を1枚づつ外して水位を下げる様子を見せてくれました。

見沼通船堀は、現在は運河としての役目を終えていますが、通船堀に沿って遊歩道が整備されていて、両側には桜の木が植えられています。桜の時期はきっときれいでしょうね。

また、すぐ近くには、江戸時代に行き交う船の差配を行っていた「鈴木家住宅」も残されています。

井沢弥惣兵衛の開いた「見沼通船堀」、いかがでしたか。現地に赴いてみて、弥惣兵衛の残したものを目の当たりにすると、その偉大さをひしひしと感じます。これまで2回のレポートでは、最大の功績である「見沼代用水」そのものについてはまだ触れていませんので、改めてレポートしたいと思います。

(文責:東京事務所 林 清仁)