2014年01月18日

東京の熊野神社探訪(1) 目黒区・大田区の6つの熊野神社

これまで、このブログで「東京の紀州散策」シリーズを22回にわたって掲載してきましたが、そろそろネタ切れになってきたため、しばらく休憩させていただきます。

その代わりに、今回から新シリーズ「東京の熊野神社探訪」を掲載したいと思います。

熊野神社は、和歌山県にある熊野三山(熊野本宮大社、熊野速玉大社、熊野那智大社)の祭神の勧請を受けた神社のことです。中世以降、全国で熊野詣が流行するとともに、熊野比丘・比丘尼と呼ばれる人々が熊野信仰を全国に広めたことから、全国に広がったとされていて、熊野神社、熊野社(くまのしゃ・ゆやしゃ・いやしゃ)・十二所神社(じゅうにそじんじゃ、じゅうにしょじんじゃ)などの名前の神社の数は三千社を超えるといわれています。

では現在、東京には何社ぐらいあるのでしょうか。熊野の情報サイト「み熊野ねっと」には、「全国熊野神社参詣記」というページがあります。このページによれば、東京都内で社名に「熊野」がつく神社は58社もあり、熊野の神を祀っている神社をあわせて159社のレポートが掲載されています。これは見応えがありますね。

私も、Google マップで「熊野神社」と検索してみました。すると、東京23区内だけでも23社がヒットしました。そのリストは以下の通りです。

第1回目は、宿舎から近い目黒区・大田区の6つの熊野神社をまわりました。

No.4 熊野神社 東京都目黒区自由が丘1丁目24−12

東急電鉄・自由が丘駅のすぐ北側にある神社です。自由が丘熊野神社ホームページもあります。

東急電鉄が開業して「自由が丘」という地名になりましたが、もともとこの一帯は「谷畑(やばた)」と呼ばれていたそうで、この神社も「谷畑の権現さん」と呼ばれ親しまれていたとのこと。こちらは正面の鳥居。若い女性の参詣者に結構会いました。さすがおしゃれな町・自由が丘ですね。

その代わりに、今回から新シリーズ「東京の熊野神社探訪」を掲載したいと思います。

熊野神社は、和歌山県にある熊野三山(熊野本宮大社、熊野速玉大社、熊野那智大社)の祭神の勧請を受けた神社のことです。中世以降、全国で熊野詣が流行するとともに、熊野比丘・比丘尼と呼ばれる人々が熊野信仰を全国に広めたことから、全国に広がったとされていて、熊野神社、熊野社(くまのしゃ・ゆやしゃ・いやしゃ)・十二所神社(じゅうにそじんじゃ、じゅうにしょじんじゃ)などの名前の神社の数は三千社を超えるといわれています。

では現在、東京には何社ぐらいあるのでしょうか。熊野の情報サイト「み熊野ねっと」には、「全国熊野神社参詣記」というページがあります。このページによれば、東京都内で社名に「熊野」がつく神社は58社もあり、熊野の神を祀っている神社をあわせて159社のレポートが掲載されています。これは見応えがありますね。

私も、Google マップで「熊野神社」と検索してみました。すると、東京23区内だけでも23社がヒットしました。そのリストは以下の通りです。

1 熊野神社 東京都港区麻布台2丁目2−14この中には、すでに「東京の紀州探索」シリーズで掲載している3 新宿十二社熊野神社や、10 青山熊野神社もありますが、残る熊野神社を何回かに分けて巡ってみたいと思います。

2 熊野神社 東京都港区芝公園4丁目

3 十二社熊野神社 東京都新宿区西新宿2丁目11−2

4 熊野神社 東京都目黒区自由が丘1丁目24−12

5 熊野神社 東京都大田区西蒲田6丁目13−13

6 熊野神社 東京都大田区山王3−43−11

7 熊野神社 東京都大田区南馬込4丁目13-24

8 熊野神社 東京都大田区仲六郷2丁目44−7

9 熊野神社 東京都大田区西六郷4丁目10-14

10 青山熊野神社 東京都渋谷区神宮前2丁目2−22

11 尾崎熊野神社 東京都杉並区成田西3丁目9−5

12 熊野神社 東京都杉並区堀ノ内2丁目6−5

13 熊野神社 東京都杉並区和泉3丁目21−29

14 熊野神社 東京都杉並区天沼2丁目40-2

15 熊野神社 東京都北区志茂4丁目19−1

16 熊野神社 東京都荒川区南千住6丁目70

17 城山熊野神社 東京都板橋区志村2丁目16−2

18 前野熊野神社 東京都板橋区前野町3−38−3

19 熊野神社 東京都板橋区熊野町11−2

20 熊野神社 東京都足立区本木南町18-8

21 立石熊野神社 東京都葛飾区立石8丁目44−31

22 熊野神社 東京都葛飾区東水元5丁目

23 熊野神社 東京都江戸川区江戸川5丁目

第1回目は、宿舎から近い目黒区・大田区の6つの熊野神社をまわりました。

No.4 熊野神社 東京都目黒区自由が丘1丁目24−12

東急電鉄・自由が丘駅のすぐ北側にある神社です。自由が丘熊野神社ホームページもあります。

東急電鉄が開業して「自由が丘」という地名になりましたが、もともとこの一帯は「谷畑(やばた)」と呼ばれていたそうで、この神社も「谷畑の権現さん」と呼ばれ親しまれていたとのこと。こちらは正面の鳥居。若い女性の参詣者に結構会いました。さすがおしゃれな町・自由が丘ですね。

こちらが社殿。こちらでも女性の姿が目立ちます。おみくじを引いている女性もたくさんいました。

こちらは神楽殿。毎年秋の祭礼の時には目黒区指定無形民俗文化財(民俗芸能)の「目黒ばやし」が演じられるそうです。

No.9 熊野神社 東京都大田区西六郷4丁目10-14

東京23区のいちばん南の端(本当は羽田空港なのですが、人は住んでいないので実質的にはここが南端でしょう。)、京急本線・六郷土手駅から4分ほど北に歩いたところにあります。

住宅地の中にぽつんと小さい社殿があるだけの神社なので、詳しいことはわかりませんが、ちゃんと「熊野神社」と書かれています。

No.8 熊野神社 東京都大田区仲六郷2丁目44−7

こちらは、京急・雑色駅から4分ほど北に行ったところにあります。

雑色駅を出て、国道15号(第一京浜)を北に歩いていくと、「熊野神社」の石碑が見え、その奥に社殿が見えます。

ここも無人の神社なので、由緒など詳しいことはわかりません。境内の石碑には、第2次世界大戦で、物資のない中、現在の社殿(鉄筋コンクリート造)の建設に大変苦労したと書かれていました。左の赤い鳥居は境内社の稲荷社のものです。

境内には、その昔近郷の若者たちが祭礼時に力比べをした「力石」が置かれていました。面白いですね。

No.5 熊野神社 東京都大田区西蒲田6丁目13−13

東急池上線・蓮沼駅から北へ3分ほど歩いたところにあります。

東京の寺社解説サイト「猫のあしあと」には、「蓮沼熊野神社」として由緒などが掲載されています。その記述によれば、創建年代は不詳だが、西隣にある蓮華寺の創建年代とほぼ同時期の寛弘年中(1004-11)だろうとのこと。平安時代からあるのですね。

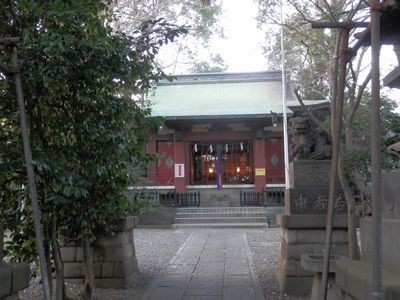

境内は広く、「熊野会館」という集会所もあります。社殿もとても立派で、狛犬が印象的です。

宮司は鈴木さん。ここでも和歌山とのつながりを感じますね。

境内の倉庫には立派な神輿もありました。こちらにも「熊野神社」と書かれています。

No.7 熊野神社 東京都大田区南馬込4丁目13-24

都営地下鉄浅草線・西馬込駅から東に10分程歩いた、小高い丘の中腹にあります。

現在まわりはすっかり住宅地になっていますが、昔は木の生い茂る山だったのでしょう。境内の巨木(桜でしょうか)が印象的です。

由緒等詳しいことはわかりませんでした。社殿は結構年季が入っていますが、境内はきれいに整備されていました。

No.6 熊野神社 東京都大田区山王3−43−11

JR京浜東北線・大森駅から南に歩いて12分ぐらいの所にあります。以前このブログで『東京・大田区のダイシン百貨店で「ココ・カラ。和歌山」フェア!』でご紹介したダイシン百貨店のすぐ北側にあります。

池上通り沿いにある大森郵便局の向かいに神社への参道があり、石碑が建っています。参道を歩いていくと、善慶寺というお寺があり、神社はその奥に見える小山の頂上付近にあります。

この池上通りは昔は相模街道と呼ばれ、このあたりは「新井宿」という宿場町だったそうです。そして神社のある山は「荒藺ヶ崎(あらいがさき)」と呼ばれ、万葉集にも詠われているそうです。

こちらが、熊野神社の鳥居。ここからは結構長い石段が続いています。

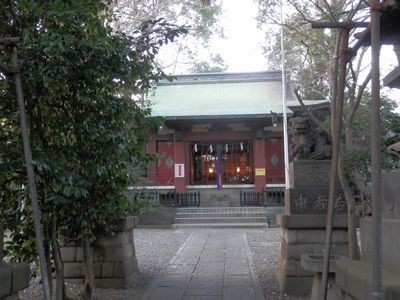

石段を登ると、ようやく社殿が見えてきます。東京の寺社解説サイト「猫のあしあと」には、「山王熊野神社」として由緒などが掲載されています。その記述によれば、創建年代は不詳ですが、平将門の乱の鎮圧に下向した藤原恒望に従った熊野五郎武通が当社に戦勝を祈願したと伝えられているそうです。また、鎌倉時代、源頼朝の御家人梶原景時が新井宿を拝領した際、土地を開墾のために紀州から招かれた四氏(橋爪、富田、鈴木、長田)が故郷の熊野権現のお社を祀ったところから始まったという説もあります。いずれにせよ、歴史は相当古いということですね。

こちらが社殿。鉄筋コンクリート造ですが、この奥に安置してある木造の本殿は、元和年間1615~24年に江戸幕府の初代の大工頭・木原吉次が日光東照宮の総指揮を勤め上げた際、その余り木を払いうけて屋敷内に建てたものと伝えられていて、大田区内の神社建築では最も古いものだそうです。

以上、第1回目の「東京の熊野神社探訪」では、目黒区と大田区にある6つの熊野神社をご紹介しました。それにしても、東京のあちこちで熊野神社に出会えるとは驚きです。やはり熊野には昔から人々を引きつける何かがあったのでしょうね。全国あちこちに熊野神社はありますので、皆さんもお暇な時に、お近くの熊野神社をぜひ訪ねてみてください。

(文責:東京事務所 林 清仁)

こちらは神楽殿。毎年秋の祭礼の時には目黒区指定無形民俗文化財(民俗芸能)の「目黒ばやし」が演じられるそうです。

No.9 熊野神社 東京都大田区西六郷4丁目10-14

東京23区のいちばん南の端(本当は羽田空港なのですが、人は住んでいないので実質的にはここが南端でしょう。)、京急本線・六郷土手駅から4分ほど北に歩いたところにあります。

住宅地の中にぽつんと小さい社殿があるだけの神社なので、詳しいことはわかりませんが、ちゃんと「熊野神社」と書かれています。

No.8 熊野神社 東京都大田区仲六郷2丁目44−7

こちらは、京急・雑色駅から4分ほど北に行ったところにあります。

雑色駅を出て、国道15号(第一京浜)を北に歩いていくと、「熊野神社」の石碑が見え、その奥に社殿が見えます。

ここも無人の神社なので、由緒など詳しいことはわかりません。境内の石碑には、第2次世界大戦で、物資のない中、現在の社殿(鉄筋コンクリート造)の建設に大変苦労したと書かれていました。左の赤い鳥居は境内社の稲荷社のものです。

境内には、その昔近郷の若者たちが祭礼時に力比べをした「力石」が置かれていました。面白いですね。

No.5 熊野神社 東京都大田区西蒲田6丁目13−13

東急池上線・蓮沼駅から北へ3分ほど歩いたところにあります。

東京の寺社解説サイト「猫のあしあと」には、「蓮沼熊野神社」として由緒などが掲載されています。その記述によれば、創建年代は不詳だが、西隣にある蓮華寺の創建年代とほぼ同時期の寛弘年中(1004-11)だろうとのこと。平安時代からあるのですね。

境内は広く、「熊野会館」という集会所もあります。社殿もとても立派で、狛犬が印象的です。

宮司は鈴木さん。ここでも和歌山とのつながりを感じますね。

境内の倉庫には立派な神輿もありました。こちらにも「熊野神社」と書かれています。

No.7 熊野神社 東京都大田区南馬込4丁目13-24

都営地下鉄浅草線・西馬込駅から東に10分程歩いた、小高い丘の中腹にあります。

現在まわりはすっかり住宅地になっていますが、昔は木の生い茂る山だったのでしょう。境内の巨木(桜でしょうか)が印象的です。

由緒等詳しいことはわかりませんでした。社殿は結構年季が入っていますが、境内はきれいに整備されていました。

No.6 熊野神社 東京都大田区山王3−43−11

JR京浜東北線・大森駅から南に歩いて12分ぐらいの所にあります。以前このブログで『東京・大田区のダイシン百貨店で「ココ・カラ。和歌山」フェア!』でご紹介したダイシン百貨店のすぐ北側にあります。

池上通り沿いにある大森郵便局の向かいに神社への参道があり、石碑が建っています。参道を歩いていくと、善慶寺というお寺があり、神社はその奥に見える小山の頂上付近にあります。

この池上通りは昔は相模街道と呼ばれ、このあたりは「新井宿」という宿場町だったそうです。そして神社のある山は「荒藺ヶ崎(あらいがさき)」と呼ばれ、万葉集にも詠われているそうです。

こちらが、熊野神社の鳥居。ここからは結構長い石段が続いています。

石段を登ると、ようやく社殿が見えてきます。東京の寺社解説サイト「猫のあしあと」には、「山王熊野神社」として由緒などが掲載されています。その記述によれば、創建年代は不詳ですが、平将門の乱の鎮圧に下向した藤原恒望に従った熊野五郎武通が当社に戦勝を祈願したと伝えられているそうです。また、鎌倉時代、源頼朝の御家人梶原景時が新井宿を拝領した際、土地を開墾のために紀州から招かれた四氏(橋爪、富田、鈴木、長田)が故郷の熊野権現のお社を祀ったところから始まったという説もあります。いずれにせよ、歴史は相当古いということですね。

こちらが社殿。鉄筋コンクリート造ですが、この奥に安置してある木造の本殿は、元和年間1615~24年に江戸幕府の初代の大工頭・木原吉次が日光東照宮の総指揮を勤め上げた際、その余り木を払いうけて屋敷内に建てたものと伝えられていて、大田区内の神社建築では最も古いものだそうです。

以上、第1回目の「東京の熊野神社探訪」では、目黒区と大田区にある6つの熊野神社をご紹介しました。それにしても、東京のあちこちで熊野神社に出会えるとは驚きです。やはり熊野には昔から人々を引きつける何かがあったのでしょうね。全国あちこちに熊野神社はありますので、皆さんもお暇な時に、お近くの熊野神社をぜひ訪ねてみてください。

(文責:東京事務所 林 清仁)

Posted by 東京通信員 at 23:56│Comments(0)

│東京事務所通信

※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。