2013年02月15日

『棚田ふぁむ』の棚田保全活動記(第5回)

平成25年11月8日~9日にかけて有田川町主催で「全国棚田(千枚田)サミット」が開催予定。県としてはサミットを機に棚田保全に向けた活動を県内で展開しはじめています。

この一環として、平成22年度に和歌山大学観光学部を中心とした皆さんに「棚田モニターツアー」を体験してもらい、結果、高齢化する中山間地の農家だけで棚田を維持することは困難との感想を受け、棚田保全活動のボランティアを企画したところ、学生が賛同。学生によるボランティア組織『棚田ふぁむ』が結成され、平成23年度には、ソバの栽培による棚田保全活動を実施しました。

本年度も、『棚田ふぁむ』は7月21日に有田川町沼地区の耕作放棄地において草刈活動、8月26日・27日には当該箇所にソバの種を蒔きました。

また、10月13日・14日の活動では、地元の祭りに準備段階から参加、およそ50年ぶりに昔ながらの人力による白山神社への餅の奉納を行いました。

11月4日の活動では、ソバの収穫作業と、はざ掛け作業を、12月11日には場所を和歌山大学構内に移し、ソバの脱穀と選別作業を行いました。

いよいよ今回は、収穫したソバで地元の方々とソバ打ち交流会です。

活動場所は、有田郡有田川町沼地区。傾斜の急な棚田でスケールが大きく景観が素晴らしい場所であり、近年ではぶどう山椒の栽培も盛んです。

しかし、高齢化等による労働力不足や耕作放棄の問題も深刻化しています。

*写真は今年度ソバ満開の頃の写真です(9月末)。

今年度は、耕作放棄地の棚田4枚の草刈活動を行い、内2枚にソバと黒豆を栽培しました。

和歌山大学構内でのソバの脱穀・選別作業です。今年度2枚の棚田からソバが52Kg収穫できました。

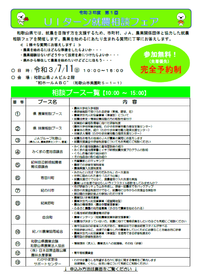

平成25年2月13日(水)ソバ打ち交流会

『棚田ふぁむ』自らが栽培したソバを製粉。おいしいソバを打つためには、打つ直前に製粉する方が良い香りが残るそうです。

地元のお母さん方に教えてもらいながらのソバ打ち作業の始まりです。

ソバ粉8・中力粉2の割合で、耳たぶぐらいのやわらかさになるまで一生懸命こねます。

延ばし作業。まな板にくっつかないように、打ち粉をしながら慎重に延ばしていきます。

ソバを切る作業。包丁を使い慣れていない学生達にはこの作業が難しいらしく、平べったいきしめんのようになったり、ちぎれちぎれになったり・・・。でもお母さん方に手伝ってもらったり、教えてもらったりしながら頑張って切っていきます。

今回のソバは、前回の交流会(6月)の時と比べて、長いソバが出来ました。学生達のソバ打ちの腕も上達しています。

また、当日は『棚田ふぁむ』と地元のお母さん方の息がぴったりだったからか、予定よりも30分以上も早く仕上がりました。

いよいよ、ソバを頂きながらの交流会。

交流会には、『棚田ふぁむ』を始め、地元の方々併せて47人も参加。

『棚田ふぁむ』の学生からは、「普段体験できない事が経験できてよかった」「自分たち学生が来れない間、棚田ふぁむのソバ畑を見守ってくれてありがとう」「来年度もさらに頑張って活動したい、手伝いたい」「棚田サミットの成功に向けて一緒に頑張っていきたい」との声。

地元の皆さんからは、「若いみんなが来てくれて力が出る」「みんなの活動を見ているとうれしくて涙が出る」「来年度以降もずっと継続していって欲しい」「『棚田ふぁむ』との活動を地元も一緒になって頑張りたい」との力強い声を頂きました。

なお、この模様は、2月20日(水)18:00~テレビ和歌山の「@あっと!テレわか」の番組内で放送される予定です。

交流会が終わり、後片付け・地元の方々が帰った後、早速、沼地区の農業用施設についての勉強会。

夜は、有田川町清水の宿泊施設「山の家やすけ」にみんなで宿泊し、鍋を囲んでの夕食会。

平成25年2月14日(木)こんにゃく作り体験

翌日は地元で人気のこんにゃく作りを体験。

地元清水からお母さん方お二人を先生としてお招きし、ソバ殻の灰を使用した清水産手作りこんにゃくと、郷土料理の見識を深めるために、こんにゃくを用いた料理を教えて頂きました。

今回の交流会等をもって、草刈作業から始まった耕作放棄地における棚田保全の一連の作業は、一巡しました。しかし、このような活動を一過性ではなく、長く継続していく必要があります。

もう既に来年度を見据えた意気込みを見せてくれた『棚田ふぁむ』。彼らの若いやる気に期待しています。

(文責:有田振興局農地課 宮本哲志 )

この一環として、平成22年度に和歌山大学観光学部を中心とした皆さんに「棚田モニターツアー」を体験してもらい、結果、高齢化する中山間地の農家だけで棚田を維持することは困難との感想を受け、棚田保全活動のボランティアを企画したところ、学生が賛同。学生によるボランティア組織『棚田ふぁむ』が結成され、平成23年度には、ソバの栽培による棚田保全活動を実施しました。

本年度も、『棚田ふぁむ』は7月21日に有田川町沼地区の耕作放棄地において草刈活動、8月26日・27日には当該箇所にソバの種を蒔きました。

また、10月13日・14日の活動では、地元の祭りに準備段階から参加、およそ50年ぶりに昔ながらの人力による白山神社への餅の奉納を行いました。

11月4日の活動では、ソバの収穫作業と、はざ掛け作業を、12月11日には場所を和歌山大学構内に移し、ソバの脱穀と選別作業を行いました。

いよいよ今回は、収穫したソバで地元の方々とソバ打ち交流会です。

活動場所は、有田郡有田川町沼地区。傾斜の急な棚田でスケールが大きく景観が素晴らしい場所であり、近年ではぶどう山椒の栽培も盛んです。

しかし、高齢化等による労働力不足や耕作放棄の問題も深刻化しています。

*写真は今年度ソバ満開の頃の写真です(9月末)。

今年度は、耕作放棄地の棚田4枚の草刈活動を行い、内2枚にソバと黒豆を栽培しました。

和歌山大学構内でのソバの脱穀・選別作業です。今年度2枚の棚田からソバが52Kg収穫できました。

平成25年2月13日(水)ソバ打ち交流会

『棚田ふぁむ』自らが栽培したソバを製粉。おいしいソバを打つためには、打つ直前に製粉する方が良い香りが残るそうです。

地元のお母さん方に教えてもらいながらのソバ打ち作業の始まりです。

ソバ粉8・中力粉2の割合で、耳たぶぐらいのやわらかさになるまで一生懸命こねます。

延ばし作業。まな板にくっつかないように、打ち粉をしながら慎重に延ばしていきます。

ソバを切る作業。包丁を使い慣れていない学生達にはこの作業が難しいらしく、平べったいきしめんのようになったり、ちぎれちぎれになったり・・・。でもお母さん方に手伝ってもらったり、教えてもらったりしながら頑張って切っていきます。

今回のソバは、前回の交流会(6月)の時と比べて、長いソバが出来ました。学生達のソバ打ちの腕も上達しています。

また、当日は『棚田ふぁむ』と地元のお母さん方の息がぴったりだったからか、予定よりも30分以上も早く仕上がりました。

いよいよ、ソバを頂きながらの交流会。

交流会には、『棚田ふぁむ』を始め、地元の方々併せて47人も参加。

『棚田ふぁむ』の学生からは、「普段体験できない事が経験できてよかった」「自分たち学生が来れない間、棚田ふぁむのソバ畑を見守ってくれてありがとう」「来年度もさらに頑張って活動したい、手伝いたい」「棚田サミットの成功に向けて一緒に頑張っていきたい」との声。

地元の皆さんからは、「若いみんなが来てくれて力が出る」「みんなの活動を見ているとうれしくて涙が出る」「来年度以降もずっと継続していって欲しい」「『棚田ふぁむ』との活動を地元も一緒になって頑張りたい」との力強い声を頂きました。

なお、この模様は、2月20日(水)18:00~テレビ和歌山の「@あっと!テレわか」の番組内で放送される予定です。

交流会が終わり、後片付け・地元の方々が帰った後、早速、沼地区の農業用施設についての勉強会。

夜は、有田川町清水の宿泊施設「山の家やすけ」にみんなで宿泊し、鍋を囲んでの夕食会。

平成25年2月14日(木)こんにゃく作り体験

翌日は地元で人気のこんにゃく作りを体験。

地元清水からお母さん方お二人を先生としてお招きし、ソバ殻の灰を使用した清水産手作りこんにゃくと、郷土料理の見識を深めるために、こんにゃくを用いた料理を教えて頂きました。

今回の交流会等をもって、草刈作業から始まった耕作放棄地における棚田保全の一連の作業は、一巡しました。しかし、このような活動を一過性ではなく、長く継続していく必要があります。

もう既に来年度を見据えた意気込みを見せてくれた『棚田ふぁむ』。彼らの若いやる気に期待しています。

(文責:有田振興局農地課 宮本哲志 )

Posted by 有田農地 at 18:16│Comments(0)

│イベント・地域振興

※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。