2013年02月03日

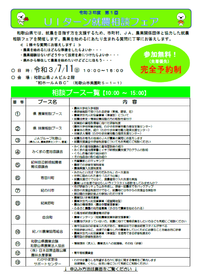

「紺屋町家」完成記念リノベーションシンポジウム

本日、田辺市で開催されたリノベーションに関する講演会に

参加してきました。

田辺市のまちなかにある紺屋町の古い家屋を改修し

宿泊施設「紺屋町家」が整備されたので、その

完成記念リノベーションシンポジウムです。

基調講演は、東京R不動産の運営で有名な

OpenA代表の馬場正尊さんです。

講演のテーマは

「地域の資産をいかに活用するか~地域活性化、いまこそリノベーション~」

でした。

馬場さんの活動の主な舞台は、東京神田で、

近年はCETと呼ばれるエリアです。

(CET=Central East Tokyo)

単なる個々の建築物のリノベーションに留まらず、

一個一個のリノベーションがつながって、

エリアの価値が高まり、街全体が変貌しつつある

取り組みとして知られています。

その原点は、アメリカの廃れた中華街の空き店舗が

若者によってギャラリーとして活用され、

これらのゲリラ的な個々が活動がつながり、

結果として、エリア全体の価値が高まり、地価の上昇が

起こったという現象を間近で見られたからだそうです。

また、情報発信型の不動産紹介サイト

「東京R不動産」を始めたきっかけは、都市観察の一環として

興味を引いた空きビルなどをブログで発信したりしている過程で

それらを借りてみたいニーズがあることが分かったのに、

従来の不動産業からは見向きもされず、そこに

「埋めがたい感性の差」があることを気づいたからだそうです。

リノベーションを活用して、遊休不動産を再生させ

好きな人が一人いればその物件が借りられ、従前よりも

付加価値の高い商品として売り出すことができる。

高い利回りの投資が可能となる。

減価償却の終わった不動産を持っているオーナーは

貸さないことでリスクを減らしているのかもしれないが、

それがいかに街全体に悪影響を及ぼしているのか。

これを変えるために、まず「空き物件の顕在化」のために

空き物件のオーナーに無償で借りられるよう交渉し、

期間限定で街をギャラリーするような取り組みもされたそうです。

そして、このような動きから、リノベーションが広がり

ショップやカフェなどが生まれ、エリア全体の評価が変わったそうです。

そういう小さい変化が大きな変化につながっていく。

まさに「街をリノベーションしている」と表現されていました。

ただ、東京ではこの手法は成り立ちやすいが、地方都市では簡単に

適用できるものではないとも指摘されていました。

つまり、リスクを下げる手法を取る必要がある。

その参考事例としては、山形R不動産の取組や、まだ始めたばかりですが、

佐賀市の森永家住宅リノベーションに当たって事前にテナント募集したもの

を挙げられました。

どちらも、リノベーションした後の建築物の借り手を、事前に募集し、

この時点で家賃等を設定して、投資できる費用を算出。

その後、実際に施工を行い入居してもらうという方法を

取ってリスクを下げようとされているそうです。

他にも「30万円リノベ」という費用に上限を設けて、その

制約の中で工夫をし、付加価値を付けようという取組事例。

さらに、ファイナンスの面でも、山形では地元の銀行を説得し、

新しい形で融資が受けられるような努力をした、という話もありました。

佐賀県の出身であり、伊万里の商店街で生まれ育ちながら、

その地元の商店街はなくなってしまったこと。地元に貢献したいと

現在は、佐賀でのリノベーション事業に取り組んでいるとの思い

を聞くこともできました。

講演会に引き続いて、紺屋町家の改修工事の経過や

ポイントについて、瀬戸建築設計事務所の瀬戸英男氏と

(有)新藤工務店の新藤整市氏から報告があり、馬場さんを

交えてシンポジウムが開催されました。

※今回のものではありませんが、馬場さんのご講演は、

「第3回リノベーションスクール@北九州」でも見ることができます。

http://renovationschool.net/kitakyu/archive/653

(文責:都市政策課 筒井和男)

参加してきました。

田辺市のまちなかにある紺屋町の古い家屋を改修し

宿泊施設「紺屋町家」が整備されたので、その

完成記念リノベーションシンポジウムです。

基調講演は、東京R不動産の運営で有名な

OpenA代表の馬場正尊さんです。

講演のテーマは

「地域の資産をいかに活用するか~地域活性化、いまこそリノベーション~」

でした。

馬場さんの活動の主な舞台は、東京神田で、

近年はCETと呼ばれるエリアです。

(CET=Central East Tokyo)

単なる個々の建築物のリノベーションに留まらず、

一個一個のリノベーションがつながって、

エリアの価値が高まり、街全体が変貌しつつある

取り組みとして知られています。

その原点は、アメリカの廃れた中華街の空き店舗が

若者によってギャラリーとして活用され、

これらのゲリラ的な個々が活動がつながり、

結果として、エリア全体の価値が高まり、地価の上昇が

起こったという現象を間近で見られたからだそうです。

また、情報発信型の不動産紹介サイト

「東京R不動産」を始めたきっかけは、都市観察の一環として

興味を引いた空きビルなどをブログで発信したりしている過程で

それらを借りてみたいニーズがあることが分かったのに、

従来の不動産業からは見向きもされず、そこに

「埋めがたい感性の差」があることを気づいたからだそうです。

リノベーションを活用して、遊休不動産を再生させ

好きな人が一人いればその物件が借りられ、従前よりも

付加価値の高い商品として売り出すことができる。

高い利回りの投資が可能となる。

減価償却の終わった不動産を持っているオーナーは

貸さないことでリスクを減らしているのかもしれないが、

それがいかに街全体に悪影響を及ぼしているのか。

これを変えるために、まず「空き物件の顕在化」のために

空き物件のオーナーに無償で借りられるよう交渉し、

期間限定で街をギャラリーするような取り組みもされたそうです。

そして、このような動きから、リノベーションが広がり

ショップやカフェなどが生まれ、エリア全体の評価が変わったそうです。

そういう小さい変化が大きな変化につながっていく。

まさに「街をリノベーションしている」と表現されていました。

ただ、東京ではこの手法は成り立ちやすいが、地方都市では簡単に

適用できるものではないとも指摘されていました。

つまり、リスクを下げる手法を取る必要がある。

その参考事例としては、山形R不動産の取組や、まだ始めたばかりですが、

佐賀市の森永家住宅リノベーションに当たって事前にテナント募集したもの

を挙げられました。

どちらも、リノベーションした後の建築物の借り手を、事前に募集し、

この時点で家賃等を設定して、投資できる費用を算出。

その後、実際に施工を行い入居してもらうという方法を

取ってリスクを下げようとされているそうです。

他にも「30万円リノベ」という費用に上限を設けて、その

制約の中で工夫をし、付加価値を付けようという取組事例。

さらに、ファイナンスの面でも、山形では地元の銀行を説得し、

新しい形で融資が受けられるような努力をした、という話もありました。

佐賀県の出身であり、伊万里の商店街で生まれ育ちながら、

その地元の商店街はなくなってしまったこと。地元に貢献したいと

現在は、佐賀でのリノベーション事業に取り組んでいるとの思い

を聞くこともできました。

講演会に引き続いて、紺屋町家の改修工事の経過や

ポイントについて、瀬戸建築設計事務所の瀬戸英男氏と

(有)新藤工務店の新藤整市氏から報告があり、馬場さんを

交えてシンポジウムが開催されました。

※今回のものではありませんが、馬場さんのご講演は、

「第3回リノベーションスクール@北九州」でも見ることができます。

http://renovationschool.net/kitakyu/archive/653

(文責:都市政策課 筒井和男)

Posted by 都市政策課 at 21:59│Comments(0)

│イベント・地域振興

※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。